茶叶品质检测不仅是精准衡量茶叶内在价值的核心手段,更是推动茶产业技术革新、产品升级的重要基石。从决定茶叶基础特性的常规成分,到赋予其独特功能的活性物质,再到影响消费体验的感官指标,每一项检测背后都蕴含着对茶叶品质的深度剖析。

一、常规成分检测:

常规成分是评估茶叶基础品质、加工适应性及安全属性的核心指标,其检测结果直接关系到茶叶的仓储稳定性、营养供给能力与安全底线。当前,该领域的研究重点围绕三大方向展开,旨在从源头把控茶叶品质:

仓储水分精准调控:通过建立茶叶水分含量与微生物滋生、风味劣变之间的关联模型,明确不同茶类(如绿茶、普洱茶)的最佳水分阈值,进而优化仓储环境的温度、湿度参数,有效延长茶叶保质期,避免因水分超标导致的霉变、异味问题。

膳食纤维高值化利用:依托茶叶粗纤维优异的持水性、持油性等特性,开展功能性食品添加剂研发。例如,将茶叶膳食纤维应用于烘焙食品、代餐产品中,既能提升产品的营养附加值,又能改善食品的质地与口感,推动茶叶副产物的资源化利用。

矿物质分布规律解析:结合灰分检测数据,系统分析不同产区、不同品种茶树的矿质元素积累差异,揭示土壤环境、气候条件对茶叶矿物质含量的影响,助力特色茶叶产区的品质定位。

二、酚类物质检测:

酚类物质是茶叶中最重要的活性成分集群,涵盖儿茶素单体、酚酸类、茶黄素、茶红素及总多酚等,不仅是区分绿茶、红茶、乌龙茶等不同茶类品质的关键标志,更赋予茶叶抗氧化、抗炎等重要生理功能。目前,该领域的科研探索呈现多维度深入的特点:

加工工艺对儿茶素转化的影响:重点研究杀青温度、杀青时间及发酵程度与儿茶素转化效率的关系。例如,在红茶加工中,通过调控发酵温度与时间,优化儿茶素向茶黄素、茶红素的转化比例,提升红茶的汤色亮度与滋味醇厚感;在绿茶加工中,通过精准控制杀青温度,减少儿茶素氧化,保留茶叶的鲜爽口感与活性成分。

功能活性机制科学验证:借助体外细胞实验、动物模型等手段,深入探究酚类物质的作用机制。比如,通过细胞氧化损伤模型,验证儿茶素清除自由基、抑制脂质过氧化的能力;通过动物炎症模型,分析酚酸类物质对炎症因子表达的调控作用,有助于茶叶功能性产品的开发。

陈化过程中酚类物质演变规律:针对普洱茶、白茶等需要陈化的茶类,追踪陈化过程中酚酸类物质的转化路径与含量变化。研究发现,随着陈化时间延长,部分酚酸类物质会发生结构转化,不仅改变茶叶的滋味(如降低苦涩感),还可能产生新的活性成分,有助于陈化茶的品质评价与价值挖掘。

三、黄酮类物质检测:

黄酮类物质是茶叶活性成分的另一重要组成,主要包括黄酮醇类(如槲皮素、山奈酚)、黄酮苷类(如芦丁、异槲皮苷)及总黄酮。其化学结构与酚类物质相似,但在功能活性上具有独特性,是茶叶抗氧化体系的关键补充。当前的核心研究方向集中在以下四方面:

优良品种筛选与培育:通过对比不同茶树品种中黄酮醇(槲皮素、山奈酚)的组成比例与含量差异,筛选出高黄酮醇含量的优良品种。例如,部分野生茶树品种的黄酮醇含量显著高于常规栽培品种,为茶树品种改良提供了优质基因资源。

功能机制深度挖掘:聚焦黄酮类物质的抗氧化与抗凋亡作用,通过细胞实验研究其对氧化应激损伤细胞的保护效果。实验表明,槲皮素可通过激活抗氧化酶系统,减少活性氧对细胞的损伤,助于开发具有抗氧化功能的茶叶深加工产品。

提取工艺优化升级:采用响应面法等科学方法,优化黄酮苷类物质的提取参数,包括乙醇浓度、提取温度、提取时间等。通过多因素协同调控,显著提升黄酮苷的提取率,降低生产成本,助力黄酮类物质的工业化生产。

生物利用度系统研究:通过动物体内代谢实验,追踪黄酮苷类物质在体内的吸收、分布、代谢、排泄规律,明确其在肠道内的转化产物与吸收效率。这一研究成果可助力茶叶功能性产品的配方设计(如选择更易吸收的黄酮形态)。

四、氨基酸类检测:

氨基酸类物质是茶叶鲜爽味的主要来源,同时具有神经保护、增强免疫力等生理功能,其中茶氨酸作为茶叶特有的氨基酸,更是衡量茶叶品质的核心指标之一。当前,该领域的科研重点围绕以下方向展开:

茶氨酸合成的调控机制:深入研究品种、海拔、光照、土壤养分等环境因素对茶氨酸合成关键酶(如谷氨酸转氨酶)活性的影响,揭示不同条件下茶氨酸含量差异的分子机制。例如,高海拔地区较低的温度可提高谷氨酸转氨酶活性,进而增加茶氨酸积累,有利于优质茶叶产区的选址与栽培管理。

茶氨酸功能活性的科学验证:通过动物实验、细胞实验,验证茶氨酸的神经保护作用。研究发现,茶氨酸可通过抑制神经细胞凋亡、调节神经递质分泌,在改善睡眠、缓解焦虑等方面发挥积极作用,有助于开发以茶氨酸为核心成分的功能性饮品。

鲜爽味的量化评价模型构建:分析谷氨酸、天冬氨酸等游离氨基酸与茶汤鲜爽味的相关性,结合感官评价与仪器检测数据,建立鲜爽味的量化指标体系。这一模型可替代传统主观的感官评价,实现茶叶鲜爽味品质的客观、精准判定。

生育期氨基酸动态变化规律:追踪茶树新梢从萌发、展叶到成熟过程中氨基酸含量的变化趋势。研究表明,新梢萌发初期氨基酸含量最高,随着叶片成熟逐渐下降,这一规律有利于确定茶叶最佳采摘期。

五、其他关键指标检测:

除上述核心成分外,色素、生物碱、矿质元素、维生素及感官特性等指标,共同构成了茶叶品质的完整评价维度,其检测研究同样为茶产业发展提供重要支撑。

(一)色素类检测:把控茶叶色泽的视觉品质

叶绿素(a、b)是茶叶鲜叶绿色的主要来源,其含量直接反映茶叶嫩度,也是影响茶叶加工后色泽的关键因素。当前研究聚焦两大方向:

鲜叶嫩度的客观评价:通过建立叶绿素含量与茶叶嫩度(如叶片大小、叶脉粗细)的关联模型,实现鲜叶嫩度的仪器化判定,避免传统人工分级的主观性误差。

加工过程中叶绿素的降解调控:分析杀青、揉捻、干燥等加工工序对叶绿素含量的影响。例如,绿茶加工中,高温杀青可快速破坏叶绿素酶活性,减少叶绿素降解,保持茶叶的翠绿色泽;而乌龙茶的摇青过程则需适度促进叶绿素分解,形成独特的绿叶红镶边外观。

(二)生物碱类检测:平衡茶叶功效与饮用体验

茶叶中的生物碱主要包括咖啡碱、茶碱、可可碱,其中咖啡碱含量最高(干茶中占比 2%-4%),是茶叶提神醒脑功效的主要来源。该领域的科研重点包括:

协同提神机制研究:探索咖啡碱与茶多酚的协同作用,研究发现两者可共同作用于中枢神经系统,增强神经兴奋度,且茶多酚能缓解咖啡碱可能带来的心悸、失眠等副作用,为茶叶功效的科学阐释提供依据。

陈化过程中生物碱转化规律:针对普洱茶、黑茶等陈化茶类,分析咖啡碱向茶碱、可可碱的转化趋势。研究表明,长期陈化会导致少量咖啡碱降解,茶碱含量略有上升,这一变化可能影响茶叶的滋味与功效。

低咖啡碱品种培育:通过分子标记辅助育种技术,筛选咖啡碱合成关键基因的突变体,培育咖啡碱含量低于 1% 的茶树品种,满足对咖啡因敏感人群的饮用需求。

(三)矿质元素检测:兼顾茶叶营养与安全

矿质元素涵盖常量元素(K、Ca、Mg、P)、微量元素(Se、Zn、Mn)及重金属(Pb、Cd、As、Hg),是评估茶叶营养品质与安全风险的重要指标。核心研究方向包括:

养分吸收规律与施肥指导:研究土壤 pH 值、施肥方式(如有机肥、无机肥)对茶树吸收 K、Ca、Mg 等常量元素的影响,制定科学的施肥方案,提升茶叶的营养品质。

硒形态分析与富硒茶开发:通过高效液相色谱等技术,分离茶叶中的有机硒(如硒代蛋氨酸)与无机硒,评估不同形态硒的生物有效性;同时,通过叶面喷施硒肥等方式,开发功能性富硒茶叶,提升茶叶的附加值。

重金属污染风险防控:建立产地土壤 - 茶叶重金属迁移模型,划分重金属污染风险等级(如高风险区、中风险区、低风险区);研究茶叶加工过程中(如清洗、杀青)重金属的去除方法,制定茶叶重金属限量标准,保障茶叶饮用安全。

(四)维生素检测:挖掘茶叶的微量营养价值

茶叶中的维生素以维生素 C(抗坏血酸)和维生素 E(α- 生育酚)为主,是茶叶微量营养的重要组成部分。当前研究主要集中在:

加工工艺对维生素 C 的保留:比较不同杀青温度(如 80℃、100℃、120℃)下维生素 C 的含量变化,确定既能保证茶叶品质,又能最大程度保留维生素 C 的最佳杀青工艺。

抗氧化协同作用研究:探索维生素 C、维生素 E 与茶多酚、黄酮类物质的协同抗氧化效应,发现多种成分共同作用时,抗氧化能力显著增强,有助于构建茶叶抗氧化体系的综合评价模型。

维生素 E 提取工艺优化:针对维生素 E 的脂溶性特点,优化提取溶剂(如乙醇 - 石油醚混合溶剂)、提取时间等参数,提升维生素 E 的提取率,为茶叶维生素类产品的开发奠定基础。

(五)感官特性检测:实现茶叶风味的客观量化

感官特性检测是茶叶品质评价的重要补充,涵盖气味、味觉及风味物质等维度,通过仪器检测与科学分析,助力茶叶品质分级与风味调控。

1. 气味与味觉轮廓的仪器化判定

电子鼻的应用:利用电子鼻识别茶叶中的挥发性成分,生成独特的气味轮廓图,可实现茶叶香型分类(如绿茶的清香型、红茶的浓香型、乌龙茶的花香型)与陈化程度判定。例如,通过对比不同陈化年限普洱茶的气味轮廓,建立陈化时间预测模型,替代传统的人工嗅觉评价。

电子舌的应用:通过电子舌测定茶汤的苦涩度、鲜爽度、甘甜度等味觉指标,实现不同茶类味觉差异的量化分析。例如,建立绿茶鲜爽度的量化标准,明确鲜爽度评分与氨基酸含量的对应关系,助力茶叶品质分级。

2. 风味物质的深度解析与调控

茶叶风味物质主要包括萜烯类、芳香醇类、醛酮类、酯类,其种类与含量直接决定茶叶香气的香型与浓郁度。核心研究方向包括:

生物合成路径解析:通过转录组学、代谢组学技术,明确风味物质在茶树体内的合成路径与关键酶基因,为通过基因编辑技术调控风味物质合成提供可能。

加工工艺的风味调控:研究萎凋、摇青、烘焙等加工工序对风味物质的影响。例如,乌龙茶摇青过程中,茶树叶片细胞壁破损,促使芳香醇类物质释放,形成独特的花香;红茶发酵过程中,醛酮类物质含量增加,赋予红茶甜香风味。

香型关联模型构建:通过主成分分析、偏最小二乘回归等多元统计方法,筛选决定特定香型的特征风味物质(如绿茶清香的特征物质为芳樟醇,红茶甜香的特征物质为苯乙醛),建立风味物质含量与香型评分的关联模型。

陈化风味演变规律:追踪普洱茶、白茶等陈化茶类在存储过程中风味物质的变化,解释陈化茶叶香气演变的化学本质。例如,普洱茶陈化过程中,萜烯类物质逐渐降解,产生具有陈香的物质,形成独特的陈化风味。

风味稳定性与缓释技术:针对芳香醇类等易挥发风味物质,开发微胶囊包埋技术,减少茶叶深加工产品(如茶饮料、茶饼干)在加工、存储过程中的风味损失,提升产品风味稳定性。

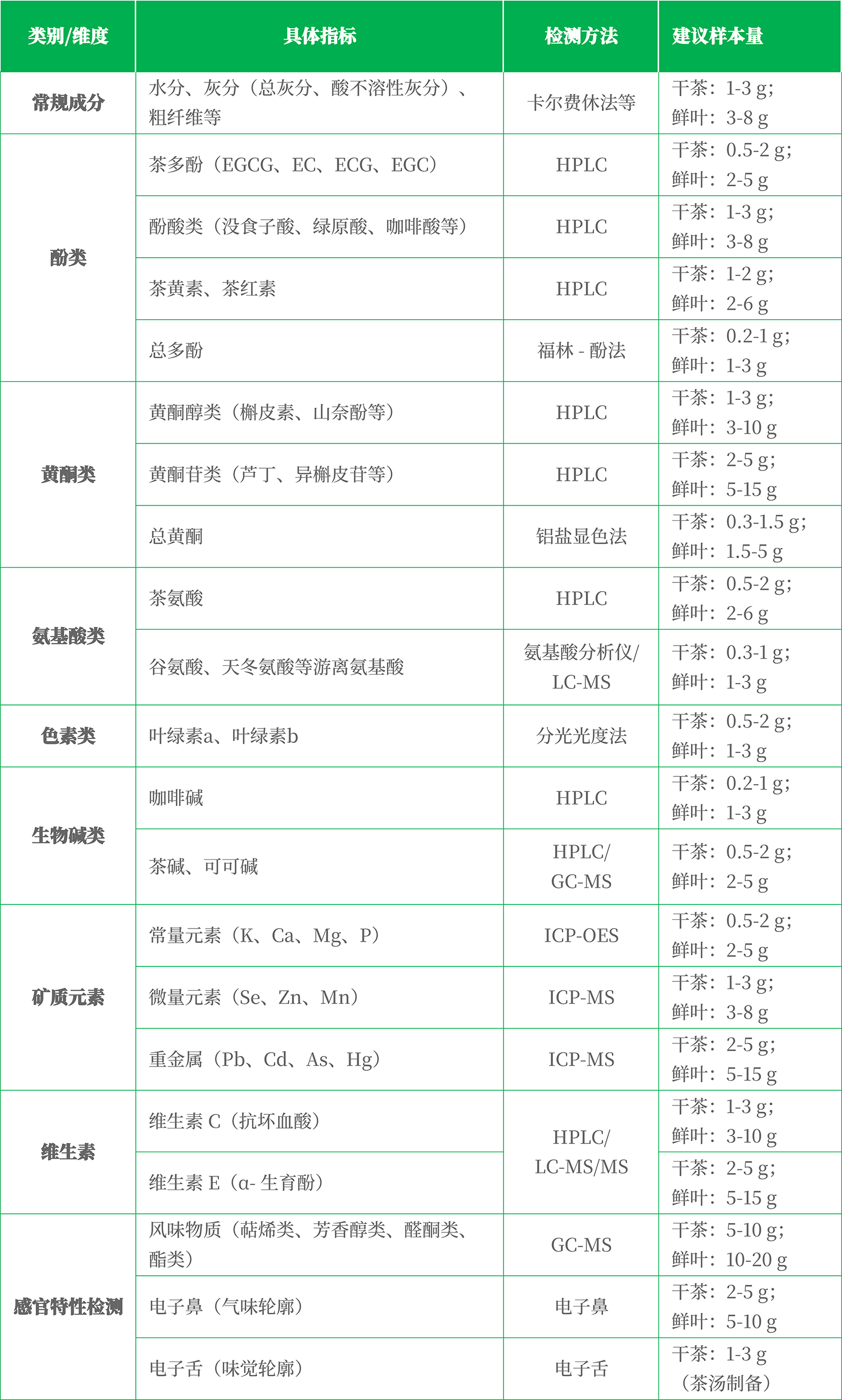

菲优特检测可提供以下指标(部分)茶叶品质检测服务: